道新TODAY 1998年9月号

|

エビ半島のエビ漁 エビをとる漁法は打瀬(うたせ)網漁という独特のもの。ヨットのような白い三角帆をあげた小舟がなだらかな内海に浮かぶシルエットは夏の風物詩にもなっている。 10年ほど前、この打瀬網の舟に乗せてもらったことがあった。場への移動には船外機を使うが、漁は2本のマストを使って張った帆が頼り。三角形に見える帆はよく見ると四角形で、この帆を2枚または3枚張って風を受け、舟を前方ではなく真横に滑らすように進めていく。  野付漁協の北海シマエビ(冷凍) 風まかせ 網は簡単な引き網で、舟の前方と後方にロープを付け、その2本のロープの先に袋状の網がある。地引き網を海上で引っ張っているようなものだ。 風が強いときには帆が2枚で良いけれども、弱いときには3枚使う。「風が吹けば桶屋が儲かる」ではないが、この漁法も風だけが頼り。まったく吹かないと商売はあがったりだ。朝早くから穏やかな内海に舟を出し、ひたすら風を待つ。いまどき珍しい、じつにのどかな漁業だった。 ここでとれるエビは学問的な日本名(和名)をホッカイエビという。ところがだれもこの名前では呼んでくれない。ホッカイシマエビで通用している。たしかに縦じま模様が入っている。ホッカイエビではあまりにも漠然としているので、北海道でとれる別のエビと区別するための名前なのだろう。野付だけではなくほかの産地もみんなホッカイシマエビだ。 海中の広葉樹林

海中にはアマモという細長い緑の海草が漂うように生い茂っている。このアマモがこのエビには欠かせない。 長年ホッカイエビを研究してきた余市町にある道立中央水産試験場資源管理部の水島敏博部長によれば、このエビはアマモの藻場を生息域にしている。アマモは旺盛な光合成を行い、日中には葉からサイダーの泡のような酸素の気泡を出すほどだ。シオムシや小型の巻き貝など小動物がたくさんおり、ホッカイエビの餌になるアミ類も豊富。陸上でいえば広葉樹林といえようか。生産性が非常に高い海なのだ。しかも密生するアマモが大型魚類の侵入を阻み、小動物の保護区になっている。 しかしこうした場所は全道的にみても限られている。代表的なのが野付湾とサロマ湖、能取湖。ほかには厚岸や根室半島周辺、宗谷岬周辺などに少しある程度。アマモは地下茎を延ばして広がるため底質が岩や砂ではなく泥でなくてはならない。こんな条件が整う海がそうあるわけではない。 「地震と津波でイシマエビが増えました。地震の被害とシマエビが増えたことを比べても、増えたシマエビの方が経済的に上回ると思う。自然界では地震のような悪いことでも結果的に良い方に働くことがある。そんなことをつくづく実感しました」 野付半島一帯に漁場を持つ野付漁協の戸田博義指導部長は、ホッカイエビについて意外なことを口にした。 地震で資源増大!?

平成6年に起きた北海道東方沖地震でこのあたり一帯は震度6の地震に見舞われた。港の設備が被害を受け、全壊した家もある。さらに襲ってきた最高1.9㍍という津波で低地には海水が侵入、沖に設置した定置網も大きな被害があった。ところがそのあとエビ資源が爆発的に増えたのだという。「湾の奥の部分にドブと呼んでいる泥場があるんです。水がよどみ、春に水温が上がってくるとメタンガスが発生するようなところだったんですが、地震で揺らされ、その次に来た津波で、底の泥とアマモが一掃された。エビの生息に適した環境が拡大したのでしょうね。そのあと爆発的に増えて、年間百トンはとれる資源量になりました」 野付湾には年間100トンとれるだけの資源量にまで増やせる潜在力があることを前々から指摘されていた。ところが一時は年間10トン台まで低下、漁獲制限を重ねて50トン前後まで回復させたが、なかなかそのあと伸びなかった。ところが地震のあとに生まれたエビが突然増え、平成9年には漁獲量を年間70トン台まで増やすことができた。今年は事前の調査でさらに資源量が増えていて漁獲量も大幅に増やす計画だ。 サロマ湖の籠漁

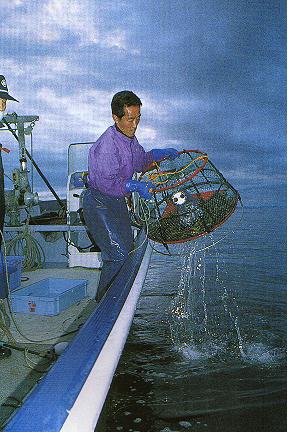

サロマ湖は野付湾と並ぶホッカイエビの産地だ。ここの資源量は近年安定しており、湖内全体で年間100トン程度の水揚げを続けている。ここでもかつては打瀬網漁だったが、かなり前から籠漁に転換している。漁に同行させていただいた。午前4時、7月上旬のサロマ湖はすっかり朝の気配だ。ただし天気が悪く、朝日は拝めない。湖の東部、常呂町側にある栄浦から千谷浩司さんの船外機付きの舟が出た。 まず最初に籠を揚げた漁場といえば、なんと港の中。岸壁から2㍍と離れていない。ところがその籠にエビがたくさん入っているのである。籠の底を開けるとピチピチ跳ね回るエビがどっさり吐き出されてくる。 漁というより エビの回収

なんともあっけない。長年漁の取材をしてきたが、こんなに短時間でしかも簡単に水揚げするプロの漁業は初めてだ。ただし籠の構造にはかなり凝っている。まず籠の下にゲタを履かせるように、もう1段骨組みを施してある。これはヒトデの侵入を阻止するため。エビが入ってくる穴には、さらに豚の鼻のような二つの穴が開いた蓋がしてある。これはいったん入ったエビを逃がさないため。入りにくいが出にくい構造だ。ヒトデ侵入を阻止する役目もあるらしく、あとで引き上げた籠には、この「豚の鼻」にヒトデが吸い付いていた。 籠の中にはネットに入れられた餌のイワシ。この量がまた多い。ハンドボールより大きいくらいで、10尾以上は入っている。この豪勢な餌につられてエビは籠の外側から出入り口を見つけて入ってくる。漁期の始まりには一籠で魚箱にいっぱいになるほどエビがとれるというから、籠の中はエビたちがごった返す大衆居酒屋状態になっているらしい。 港の中で数回籠を揚げてから、いよいよ湖内の漁だが、それも岸から100㍍ほど離れた程度。波もなく湖面は鏡のように穏やか。漁というより、エビの回収といった趣だ。後半になって10分ほど走ったところまで舟を進めて籠を揚げたが、それでもあっけなさは残る。外海ではなく、サロマ湖の湖内という穏やかな環境のせいらしい。 また栄浦の近くに戻り、ホタテ養殖の施設を利用して大型丸籠に蓄養しているエビを引き揚げ、代わりに今とったばかりのエビを入れて漁は終了した。所要時間は1時間余りである。  1日に出荷できる量は25㌔に制限されている。それでエビを蓄養し出荷量を調整している。また籠漁では餌を使うため、食べたエビの体に餌のにおいが残ってしまう。イワシくさいエビになってしまうのだ。1~2日籠に入れておけば絶食状態になり、そのにおいも消える。ただし何日も入れておくと、やせてしまうという。 餌のにおいという点を除けば籠漁はあらゆる点で打瀬網漁より効率的。何より労働時間が圧倒的に短い。籠なら朝飯前の漁だが、打瀬網は朝飯と昼飯の2食用意しなければならないほどの時間だ。しかも風まかせで、吹かない日にはいくら待っても水揚げはない。 資源保護という点でも勝っている。籠の網の目は、小さなエビが自由に出入りできる大きさになっている。まだ漁獲サイズに達しない小エビにとって、籠はフリーパスの楽しいレストラン、大きなエビにとっては宮沢賢治の「注文の多いレストラン」なのだ。 打瀬網でも網の目は大きくしているが、エビだけでなくアマモその他で網が詰まるので、どうしても小エビが漁獲されてしまう。舟に引き揚げてすぐに選別し、小エビは海に戻されるのだが、資源の減耗をまったく無くすというわけにはいかない。 打瀬網に資源保護効果があるとすれば、それは漁業者による密漁対策。籠漁ならに夜陰に乗じて簡単に密漁できるが、仕掛けが大げさな打瀬網では無理というものだ。 しかし野付半島の場合、打瀬網の最大の価値は観光的なものだろう。その姿は風物詩となり、旅情をそそる。毎年六月末に開いているエビまつりは今年で38回を数え、2日間で2万人が訪れるほど。野付半島とエビと打瀬網のイメージがしっかり定着している。  水揚げされたばかりのエビはみどりっぽい このエビは生ではほとんど流通していない。鮮度落ちの早いことが理由だったらしいが、今は冷凍技術も発達しており、生で出せないわけでもない。ただしボタンエビや甘エビに比べての見栄え、味の点で今一つなのだろう。私も海から揚がったばかりのエビを食べたことがあり、歯ごたえがあってそれなりの食感だったが、ゆでエビにはかなわないと感じた。  ゆでられて真っ赤になったエビ |

|

〔メモ〕

北海道でとれるエビの代表といえばホッコクアカエビ(甘エビ)、トヤマエビ(ボタンエビ)が挙げられるだろう。この2種は沖合の深いところに生息している。ホッカイエビはごく浅い内湾の波穏やかなアマモの藻場だけに生息するため、きわめてローカル色が強い。南は宮城県あたりまで分布するが量は少なく、やはり北海道が主産地。ただし北方に目を向ければロシア海域にもかなり好漁場があるらしい。ゆでると朱色に変わるのはアキサキサンチンという熱で赤くなる物質が体内に含まれているためで、タラバガニや花咲ガニと同じだ。 道内の代表的エビ3種はいずれもタラバエビ科に入り、オスからメスに性転換することが知られている。専門的には雄性先熟の雌雄同体種という。ホッカイエビでは満1歳でオスになり、その後性転換して2歳でメスになる。早熟なものは0歳でオス、1歳でメスになり卵を生むという。 |

良いものを 各地から