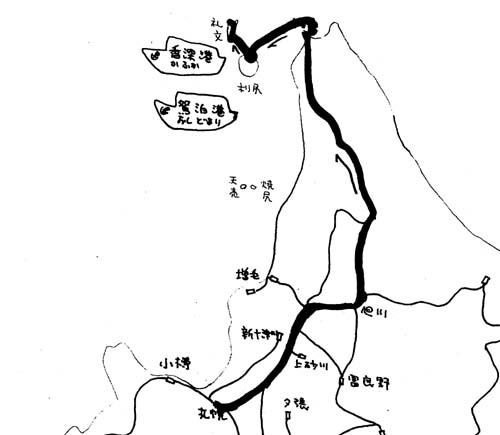

ー利尻・礼文ー

1992年8月

|

究極のウニ丼とは? 青空に微風。船旅には絶好の天気となった。稚内港をたって利尻島の鴛泊港 をめざす東日本海フェリーのニュー宗谷が海面を滑るように走っていく。 1時間30分の船旅は楽しいものになりそうだ。私は船の揺れにからきし弱いのである 。 今回は利尻島と礼文島の2島を2泊で回ろうという急ぎ旅。そして利尻島での目的は私が勝手に名づけた「まぼろしのウニ丼」を食ってみることである。是が非でもこのウニ丼を食わなくてはならないのだ。 2年前の今ごろであった。オートバイで北海道を回った東京の若者と青森で会った。雑誌の取材だという。取材というからにはウニ丼は食ったろうな?と聞 くと、食ったという返事。ところが彼がウニ丼を口にしたのは北海道ではなく三陸海岸だった。しかも生ウニ丼ではなく、ウニを含んだ卵とじだったのである。 これには笑いが止まらない。生ウニ丼を食わずにウニ丼を語ることなかれ。私はごはんを生ウニでおおった北海道のウニ丼を得々と説明、若者はみるみるしょんぼりとなった。 その後まもなく、先日亡くなった佐々木逸郎さんの随筆を読んで、今度は私がしょんぼりしてしまった。佐々木さんは北海道を代表するフリーのシナリオライターで、当時北海道新聞の月刊誌、道新Todayに随筆を連載していた。私もちょうど紀行文を連載していたので目にとまったのである。 利尻島にテレビの取材で訪れたとき、食堂でディレクターとカメラマンは生ウニがたっぷり載ったウニ丼を注文、しかし佐々木さんはウニとじにしてもらい、ごはんにかけた。煮ると生ウニのくどさが消える。浜育ちゆえの知恵だった。 案の定、佐々木さんがぺろりと平らげても、生ウニ丼組は苦戦し全部は食べ切れない。もちろんここでいうウニとじは卵とじではなく、ニラを加えただけの総ウニである。 心のなかで暖めてきた憧れのウニ丼。利尻島でなくても生ウニ丼を置いている店なら、頼めばつくってくれるかもしれない。でも私にとっては故・佐々木さんと同じ利尻島で食うことにこそ意義がある。 生ウニそしてウニとじだ! 間近に見えてきた利尻山の山頂付近にぽっかり雲がかかっている。乗客にはリュックを背負ったグループもいる。明日にでもいわゆる利尻富士に登るのだろう。1泊してウニ丼食ってすぐに礼文島に渡ろうという魂胆の自分がちょっと恥ずかしい。 旅の相棒の増井氏といえば、隣に座っていた若い女は丸井デパートの手帳を持っていたとか、もう一人は里帰りらしいので都会で何かあったんだろうかとか、自分なりに想像をめぐらし楽しんでいる。そうした人それぞれの思いを乗せてニュー宗谷は鴛泊港の岸壁に着いたのだった。 予約しておらず時間も遅かったので旅館大関での晩ごはんは間に合わない。そこで朝食にウニとじをつくってくれるよう頼んだ。 今年はこの時期、ノナすなわちキタムラサキウニしかとっていないというが、それで十分。それより高級品とされるエゾバフンウニと色はちがうが、味にそれほど優劣がないことを私は知 っているつもりである。 おかみさんは口に合うかどうか心配だというが、これを食うためにはるばる札幌から特急、急行と乗り継ぎ、フェリーでやってきたんだ、と説得する。 個人の好き好きで生ウニの好きな人もいるが、島外に暮らす息子さんは帰るとウニを煮てくれと言うそうだ。 ただし島の人はあまりウニを食べない。高すぎるからである。 晩ごはんに寿司屋に入ったが「上」にウニはなかった。島でもウニは貴重品なのである。寿司のウニは我慢して明日にのぞむ。 翌朝浜をのぞくと作業小屋で漁師の田中利雄さんがウニむきに精を出していた。殻を割り、中身を取り出していく。食べてみろ、と殻を割ったウニを差し出した。指ですくって口に入れる。まだ生きているウニの身はとろけるようだ。く どいなんてすこしも感じない。 これは究極に新鮮なためであるらしい。そのあと礼文島と稚内の民宿に泊まり、いずれも晩めしにウニが出てきたが、少しくどさを感じた。市販のものはウニの身を固めるためミョウバンが使われているからかもしれない。 いよいよウニとじである。ニラではなくネギが入っている。舌ざわりは生ウニ独特の滑らかさが消えてはいるが、何の抵抗もなくどんどん食える。汁にいい味が出ている。ミツバをちょっと入れただけで特に調味料は加えていないという 。 ちがいの結論 ここで私なりのいささか乱暴な結論に達した。生ウニ丼とウニとじ丼のちがいは、丼めしに生卵をかけたのと卵丼とのちがい程度、という結論である。 ウニの身というのは卵巣や精巣で成分はニワトリの卵と似たようなものだろう。加工 しておいしく食べるという点では生より熱を加えたほうが上。しかしこれも旅館大関のおかみさんが言うように好き好きでしかない。 ただしウニとニワトリの卵とでは値段に百倍の開きがある。生ウニを煮てしまうにはかなり勇気がいる。 「まぼろしのウニ丼」にありつけて一安心。まる一日かかる利尻山の登山はしなくとも、鴛泊の街や港が見下ろせるペシ岬には10分ほどかけて登った。利尻山の麓にある日本名水百選の甘露泉水は飲まなくとも、フェリーターミナルの外に湧き出ている甘露泉水の看板を掲げた水は味わった。まったくの軽薄短小コースである。 |

|

観光バスもまた楽し フェリーで50分かけて礼文島に渡り、宗谷バスの定期観光バスに乗せてもらった。短時間で島の名所を回るにはこの方法が最良と思ったからだった。結果は予想以上だった。 ガイドさんの話がおかしくて仕方ない。バスの中は笑いの渦で騒然。笑いの連続技をかけられて頬の筋肉が痛くなったほどである。運転手さんを後ろからのぞくと顔が明らかに笑っている。午後のコースであったが午前中も同じコンビでやっぱり笑いながら運転していたそうだ。 乗客からは、吉本よりおもしろい!の声。私もバスガイド漫談で売り出せば少なくとも2年は人気を保てる、と思った ものだ。 島を縦断する愛とロマンの8時間散策コースが実は汗と涙のコースであるとか、稚内と礼文島を結んでいる小型飛行機に乗って腰を抜かしたおじさんの話だとか次々に飛び出してくる。 「島で唯一のメガネをかけたガイド」がキャッチフレーズの小笠原弥生さんは24歳。稚内市のコンブ漁家に生まれ、高校を出て宗谷バスに入社した。人の役に立つ仕事として接客業につきたいと思いガイドになったという。 御主人は宗谷バス礼文営業所の整備士で、稚内の本社に研修で出張していたとき同じ小笠原という姓だったことから付き合いが始まった。姓を変えるわずらわしさがなく便利だっただろう。今年結婚2年目である。 乗客を笑わす話ができるようになったのは島ではなく本社でバスガイドをしていたころだった。ツアーで全道を回るが北海道は町と町との距離が遠く、観光ガイドだけでは時間がもたない。 そこで、高校時代にはコンブの根っこ切りの女王と呼ばれていたとか、コンブ漁で父親がぎっくり腰になり、それを機にコンブとりから月給とりになった、といった自分の話をおもしろおかしく使いだした。 島の観光ではほとんどしゃべりっ放し。目的地に着くとすかさず走り出て、 笛でバスを誘導する。ハードな仕事である。 定期観光バスのガイドは午前と午後の2回。ツアー客相手だと日に3回もガイドしたり朝と夕のホテルまでの送り迎 えもある。夏はまったく休日なしで冬にのんびりするという。 小笠原さんと出合って、観光地の風景だけでなく、観光を支える人間の素顔をもかいま見ることができた。 「まぼろしのウニ丼」以上の収穫だったことは言うまでもない。 |